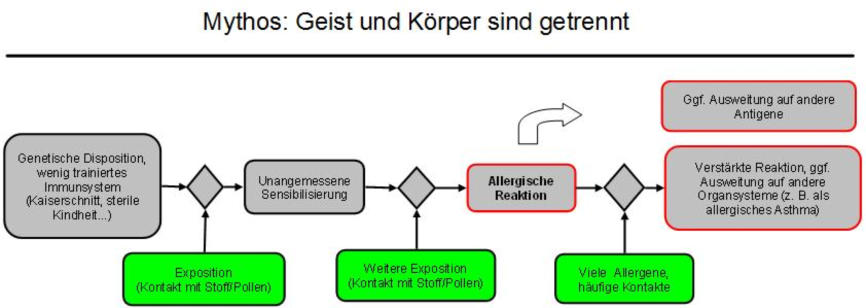

Wesentliche Elemente der klassischen Sicht

1.Schritt: Die Auslösung einer Sensibilisierung Unabhängig von einer genetischen Disposition oder auf eine solche

aufbauend kann der Kontakt mit Pollen oder einem anderen harmlosen Stoff zu einer Sensibilisierung führen.

2. Schritt: Weitere Kontakte mit diesem Stoff führen dann zu einer allergischen Reaktion.

3. Schritt: Abhängig von der Häufigkeit der Kontakte und der Menge der Allergene entwickeln sich dann ggf. verstärkte

Reaktionen oder auch allergisches Asthma.

Die psychoneuroimmunologische Sicht

Zwar gibt es umfangreiche Arbeiten darüber, wie Allergien entstehen, häufig wurden die Zusammenhänge aber nur auf der

„Zellebene“ diskutiert. So wurden Umwelt- und Lebensfaktoren, wenn sie denn überhaupt in die Überlegungen einflossen, nur

daraufhin analysiert, wie weit sie zu Schadstoffbelastungen und Allergenkontakten beitragen. Auch die Frage, wie die in der

Bevölkerung rückläufigen Infektionen und zunehmenden Allergien zusammenhängen, wird nur auf dieser "Zellebene" diskutiert:

Infektionen können demnach ein sogenanntes Th1- Milieu schaffen, welches einem erhöhten IgE-Spiegel “vorbeugt“. Dass auch

die individuelle Sichtweise der Situation und die begleitenden Gefühle den Organismus günstig oder ungünstig beeinflussen

könnten, wird dabei ausgeklammert.

In solchen Analysen manifestiert sich trotz der Erkenntnisse der Psychoneuroimmunologie nach wie vor der Mythos, wonach Geist

und Körper streng getrennt existieren.

mehr lesen...

Dazu ein Fallbeispiel:

Das Mädchen wurde 1953 geboren, kam 1960 in die Schule und war bis dahin gesund ohne Milchschorf, Neurodermitis oder

andere mit Allergien assoziierte Beschwerden. Von keinem Mitglied der engeren und weiteren Familie sind allergische Reaktionen

bekannt.

Die Lehrerin erklärte den Kindern, dass ausgewählte Kinder der 1. Klasse beim Schützenfest auf der Bühne einen Volkstanz

vorführen und sie dazu gehöre. Sie wollte daran nicht teilnehmen, das hat die Lehrerin nicht akzeptiert. Also machte die Mutter

das Kind für den Auftritt mit dem besten Kleid fein und ging mit ihr zum Festplatz. Auf dem Weg durch einen Buchenwald

begannen heftiges Niesen, Augenjucken und –tränen. Schließlich schwollen die Augen so zu, dass das Mädchen nach Hause

gebracht werden musste und tatsächlich nicht am Volkstanz teilnehmen konnte. Das Beschwerdeausmaß verhinderte auch den

Schulbesuch am nächsten Tag. Die einzige ausreichend wirksame Therapie waren damals Cortison-Depotinjektionen.

In den folgenden Jahren generalisierte sich die allergische Reaktion auf andere Pollen und die Hausstaubmilben. Es entwickelte

sich keine Reaktion gegen Tierhaare und kein Etagenwechsel mit einem Asthma bronchiale. Die regelmäßigen Cortison-

Depotinjektionen führten zu einer deutlichen Reduktion des Längenwachstums.

Erst 1977 wurde eine subkutane spezifische Immuntherapie über drei Jahre mit ausreichendem Erfolg durchgeführt. Dabei kam es

zu einer anaphylaktischen Reaktion, die eine stationäre Beobachtung in der Klinik erforderlich machte. Danach erwies sich eine

symptomatische Medikation mit Augentropfen, Nasenpray und Antihistaminika als ausreichend.

Nach der Teilnahme an einem mentalen Trainingsprogramm, dem Hildesheimer Gesundheitstraining im Jahr 2002, ist keine

Medikation mehr erforderlich, selten tritt leichtes Augenjucken auf, das sich mit den erlernten mentalen Interventionen

ausreichend bessert.

Ursprünglich hat man psychosoziale Faktoren der Allergieentstehung nicht wahrgenommen, die IgE-Vermittlung von allergischen

Reaktionen war gerade erforscht worden.

mehr lesen... Fallbeispiele

Die Risikofaktoren Exposition, Konstitution und (psychosoziale) Disposition

Folgende Bedingungen erhöhen das Risiko einer Allergie:

Die Exposition: Der (notwendige) Kontakt mit Antigenen

Die Konstitution: Z. B. die atopische Konstitution (nicht notwendig)

Die psychosoziale Disposition: „Hilfloses Agieren in einem bedrohlichen Szenario“

Die emotionale Komponente: Hilflosigkeit, Stress und Angst

Die psychische Komponente: Eine (ggf. nur) unbewusste „Schutzstrategie“

Soziale Komponenten: Reale äußere Bedrohungen, Vorbilder für Hilflosigkeit, Vorbilder für Allergien

Eine „allergiefreundliche“ Disposition:

Kommen sensible, vorsichtige Menschen, die zu starken emotionalen Reaktionen neigen, unter Stress und hohen Druck, so

begünstigt dies das Entstehen und Ausformen allergischer Reaktionen.

mehr lesen...

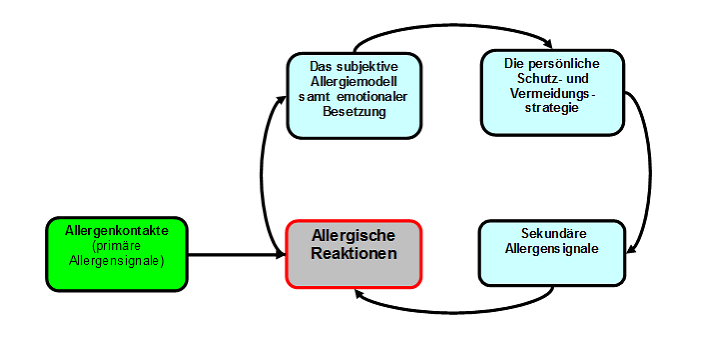

Eine Allergie entsteht und wird ausgeformt:

1. Die Sensibilisierung

2. Erste allergische Reaktionen

3. Ein subjektives Allergiemodell und eine „Schutz- und Vermeidungsstrategie“ entstehen (sich steigernde Angst und Hilflosigkeit

sind oft „giftige“ Nebenwirkungen der Allergenvermeidung)

4. Sekundäre Allergensignale entstehen und lösen allergische Reaktionen schon „präventiv“ aus

5. Krankheitsgewinne (Müdigkeit hemmt negative Stimmungen, soziales Druckmittel …) können zur Ausformung beitragen

Der allergische Kreisprozess bestimmt den Verlauf

Vom Teufelskreis bis zum Verschwinden der Allergie ist alles drin.

mehr lesen: Zusammenfassung der PNI-Sicht

Lassen sich Fragen, auf die das klassische Modell keine Antworten lieferte, jetzt im Lichte des PNI-Modells beantworten?

Weshalb bleibt eine allergische Reaktion trotz vorhandener Sensibilisierung bei manchen Menschen aus oder geht zurück?

Welche zusätzlichen Faktoren (ggf. auch psychosoziale) könnten dafür verantwortlich sein?

Wieso lassen sich allergische Reaktionen im Experiment und im Alltag auch ohne anwesende Allergene auslösen?

Wieso lassen sich Allergien klassisch konditionieren (erlernen)?

Wie kann man sich erklären, dass anscheinend Emotionen, Erwartungen, der Glaube an den Erfolg, die Beziehung zum

Therapeuten und dessen Glaube an den Erfolg einen Einfluss auf den Erfolg einer Hyposensibilisierung haben?

Warum funktionieren mentales Gesundheitstraining und Hypnose?

Forschungsergebnisse

Fallbeispiele

Von 1992–1994 wurde bei der Patientin ein Heuschnupfen mit subkutaner Immuntherapie (unter die Haut gespritzte Medikation)

erfolgreich behandelt. 1995 war sie beschwerdefrei. 1996 kam sie

in die Praxis, da sie nicht nur Heuschnupfenbeschwerden sondern auch Atemnot spürte. Zunächst erfolgte die übliche Behandlung

der Symptome von Heuschnupfen und Asthma. Nach sorgfältiger Prüfung der allergischen Empfindlichkeit wurde dann erneut über

drei aufeinanderfolgende Jahre eine subkutane spezifische Immuntherapie durchgeführt, gefolgt von einer gut dreijährigen

sublingualen Immuntherapie (unter die Zunge gegebene Tröpfchen). Dennoch nahmen die Beschwerden zu, weshalb sie zur

Informationsveranstaltung über das Hildesheimer Gesundheitstraining eingeladen wurde, das war im Januar 2002. Das, was sie dort

erlebte, und die Informationen der Absolventen gefielen ihr und passten für sie. Dennoch nahm sie zunächst nicht am Training teil. In

den folgenden Jahren verschlimmerten sich die Beschwerden, die Patientin benötigte eine regelmäßige Asthmatherapie nicht nur in

der Pollenflugsaison sondern auch im Winter. Schließlich begann sie Cortison als Tablette einzunehmen, um die Atemnot auf ein

erträgliches Maß zu begrenzen. Im Oktober 2006 entschied sie sich für das Gesundheitstraining.

Am Ende des Trainings probierte sie einen Apfel, Äpfel hatte sie im Rahmen der Kreuzallergie zur Birke einst nicht mehr vertragen. Sie

aß den Apfel auf und blieb beschwerdefrei. Im April 2007 kam sie dann noch einmal zu einer Befundkontrolle in der

Birkenpollenflugsaison, war aber beschwerdefrei, und die Lungenfunktionswerte erwiesen sich als völlig normal. Seitdem ist sie

gelegentlich Gast in einer Informationsveranstaltung, weil sie dort gerne über ihren Erfolg mit dem Hildesheimer Gesundheitstraining

berichtet. In den zurückliegenden vier Jahren nahm sie in der Pollenflugsaison selten einmal eine Tablette gegen

Heuschnupfenbeschwerden ein, das Asthma ist beseitigt.

Ein zweites Fallbeispiel: Melanie war seit dem achten Lebensjahr an Asthma erkrankt und wurde gelegentlich mit einem Hausbesuch

wegen eines Asthmaanfalls behandelt. Sie hatte auch eine Pollenallergie. Sie nahm 2002 am Hildesheimer Gesundheitstraining teil.

Das linderte den Heuschnupfen gut, das Asthma brauchte aber eine weitere Therapie mit Viani Diskus. Im Januar 2007 berichtete sie

folgende Beobachtung: „Das Zählwerk meines Medikaments steht auf null, es ist also leer. Ich weiß gar nicht, wie lange es schon

aufgebraucht ist, es geht mir aber gut dabei. Was soll ich machen?“ Die Empfehlung lautete, die Peakflow-Werte zu kontrollieren und

noch eine Weile aus dem leeren Gerät zu inhalieren. Nach vier Wochen gab sie die Inhalationen auf. Gelegentliche

Kontrolluntersuchungen in der Praxis zeigen bei vollständiger Beschwerdefreiheit bis heute völlig normale Lungenfunktionswerte. Es

haben sich bei ihr wie bei der ersten Patientin auch keine anderen Erkrankungen eingestellt.

Ein drittes Fallbeispiel: Die Dame war weit über 70 und litt seit vier Jahren unter unstillbarem Reizhusten. Nachdem mit vielfältigen

Untersuchungen keine körperliche Ursache festgestellt wurde, folgte sie der Empfehlung, am Hildesheimer Gesundheitstraining

teilzunehmen. Seitdem sind drei Jahre vergangen, der Husten ist beseitigt und sie berichtete in einer Informationsveranstaltung von

ihrem Erfolg. Auch bei ihr sind keine anderen Beschwerden aufgetreten.

Abschließend ein Zitat aus dem Brief einer Seniorin:

„(…) Es war wohl für mich eine einmalige Chance mit dem HGT. An sich sollte ich ja nicht teilnehmen, wegen des Alters, aber ich

durfte dann doch. Wenn ich an das Jahr 2003 denke, es war grausam. Jeden Tag ca. 3 Stunden husten, rund um die Uhr, ca. alle 2 Std.

Spray, Gehen kaum noch, die Treppe – furchtbar. In der Kur in Reichenhall, der Weg zu den Anwendungen – fast unmöglich, nach den

Inhalationen tägl. Sauerstoff. Der Bericht von Herrn Dr. R., ich habe ihn noch, der bringt den Zustand auf den Punkt.

Heute geht’s mir einfach bestens! – Husten ist gar nicht mehr, höchstens mal Räuspern. Inhalieren ist nicht mehr nötig, der Pari-Boy

ist 'eingemottet'. Berodual-Spray hat seiner Zeit ca. 20 Tage gereicht, jetzt hat es genau 8 Monate gelangt, trotz Wandern, Verreisen

usw. Die Arztbesuche sind sehr viel weniger geworden, keine Atemnot mehr. Die gesamte Lebensqualität ist heute einfach bestens,

oder normal. Ich kann meinen Alltag schaffen, kann 2-3 Std. im Garten arbeiten (bei meinen Angehörigen), kann die Einkaufstaschen

tragen. Alle freuen sich mit mir, dass es mir heute so gut geht. Schließlich bin ich ja mit 76 Jahren nicht mehr ganz neu.“

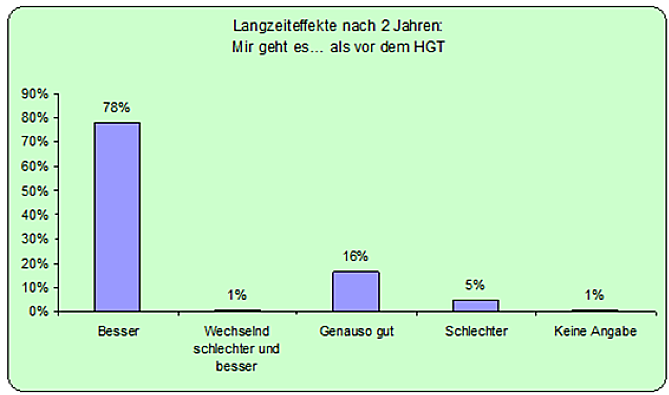

Einige Forschungsergebnisse zu langfristigen Effekten des Hildesheimer Gesundheitstrainings für die Allergologie

Ein sehr wichtiges Ziel des Trainings ist es, nicht nur kurzfristige Therapieerfolge zu erreichen, sondern insbesondere über die Arbeit

an der Disposition die Effekte langfristig abzusichern.

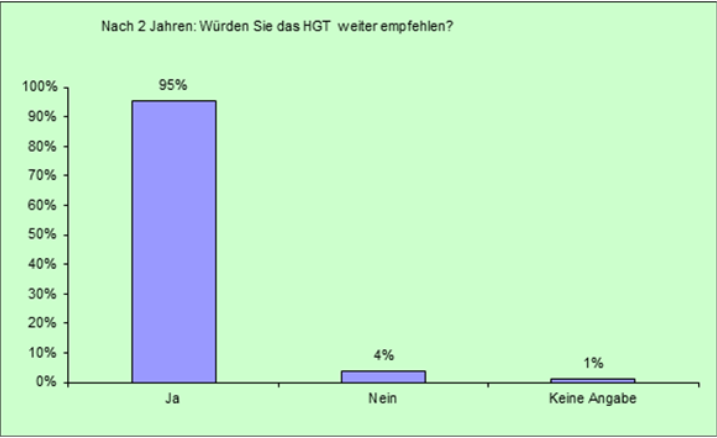

Ob dies gelungen ist, spiegelt sich in den Ergebnissen von Nachbefragungen nach zwei Jahren.

Gesundheitszustand nach zwei Jahren

Wenn fast 80% nach zwei Jahren aussagen, es gehe Ihnen besser als vor dem HGT, so ist dies ein klarer Beleg für die Nachhaltigkeit

der erreichten Veränderungen.

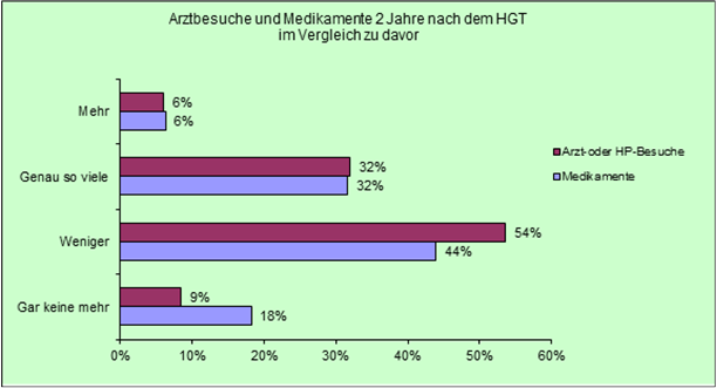

Weniger Arztbesuche, Medikamente (und damit auch weniger Behandlungskosten)

Dieser bessere Gesundheitszustand hat auch deutliche Auswirkungen im Alltag der Menschen,

da sie nun seltener Ärzte aufsuchen und weniger Medikamente konsumieren.

Und dies senkt natürlich auch die Behandlungskosten im Vergleich zu klassisch behandelten

Allergien, die häufig chronisch werden und hohe Dauerkosten verursachen.

Image des HGT: 95% empfehlen es weiter

So überrascht es auch nicht, dass 95% das HGT weiterempfehlen würden.

Fazit

Die Ergebnisse demonstrieren, wie effektiv dieses komplexe mentale Verfahren ist . Allergische Reaktionen werden

schnell und nachhaltig geschwächt oder ganz aufgelöst; weit überwiegend sind die TN anschließend völlig beschwerdefrei.

Auch ihr Selbstbild, ihre Grundstimmung und ihr Umgang mit Belastungen und Stress haben sich positiv entwickelt, die

meisten bewerten die eigene Gesundheit und ihre Lebensqualität als sehr hoch.

Das Konzept des HGT als Gruppentraining bewährt sich auch für Allergien. So bleibt es schwer verständlich, dass bisher

im deutschen Gesundheitswesen mentale Gruppentrainings trotz ihrer Kosten-Nutzen-Vorteile kaum angewendet werden.

Aus der Sicht der Patienten sollten derartige Verfahren schnellstmöglich Teil der Standardversorgung werden, was

angesichts der nachhaltigen Effekte den Patienten nutzen und den Kostenträgern zu beträchtlichen Einsparungen

(Arzthonorare, Medikamente, vermiedene Folgeerkrankungen) verhelfen würde. Wir können nur hoffen, dass die

ideologischen Scheuklappen, auch in den Krankenkassen, bald verschwinden.

mehr lesen: Forschungsergebnisse

Doch Vorsicht: Solche Studien sind nicht wissenschaftlich!

Wie man unliebsame Konkurrenz trickreich bereits im Vorfeld ausschaltet

Evidence Based Medicine - Wie erwiesen ist ihre Wirksamkeit?

•Beschnittene Allergieforschung

•Blamable Folgerungen aus der Akupunkturstudie

mehr lesen: Exkurs

Ausgewählte Literatur und Internet

Achterberg J., Dossey B., Kolkmeier L. (1996): Rituale der Heilung. Die Kraft von Phantasiebildern im Gesundungsprozess

Goldmann, München 1996

Alisch, I.; Altmeyer, H.-J.; Witt, K. & Unterberger, G. (1997): Hildesheimer Gesundheitstraining sichert den Erfolg einer

Rehamaßnahme. Apropos Reha, 2, 3, 26-28.

Alisch, I.; Altmeyer, H.-J.; Witt, K. & Unterberger, G. (1998): Mentale Heilungsförderung.

Prävention 3, 1998

Alisch, I.; Bargfeldt, M.; Müller, G.A.; Schulz, E.; Sievers, R.; Unterberger, G. (2001): Abschlussbericht zum Projekt „Additive Effekte des

Hildesheimer Gesundheitstrainings (HGT) bei Patienten mit arterieller Hypertonie und kompensierter Niereninsuffizienz“.

www.hildesheimer-gesundheitstraining.de

Anbar R. D., Sachdeva S. (2011): Treatment of psychological factors in a child with difficult asthma: a case report.

Am J Clin Hypn. 2011 Jul;54(1):47-55.

Anbar R. D. (2004): Childhood habit cough treated with self-hypnosis.

J Pediatr. 2004 Feb;144(2):213-7.

Anbar R. D. (2003): Self-hypnosis for anxiety associated with severe asthma: a case report.

BMC Pediatr. 2003 Jul 22;3(1):7.

Andreas, C.; Andreas S. (1992): Mit Herz und Verstand. NLP für alle Fälle

Junfermann, Paderborn 1992

Angermeyer C. M.; Kilian R.; Matschinger, H. (2000): WHOQOL - 100 und WHOQOL - BREF

Handbuch für die deutschsprachige Version der WHO Instrumente zur Erfassung von Lebensqualität

Hogrefe, Göttingen u. a.

Antonovsky A. (1997): Salutogenese

DGVT-Verlag, Tübingen (Original: Unraveling the Mystery of Health, 1987, Jossey-Bass Publishers, San Francisco)

Balon R. (2006): Mood, anxiety, and physical illness: Body and mind, or mind and body?

Depress Anxiety. 2006;23(6):377-87.

Bauer J. (2007): Das Gedächtnis des Körpers. Wie Beziehungen und Lebensstile unsere Gene steuern. Piper, München, Zürich

Beecher, H. K. (1955): "The Powerful Placebo",

Journal of the American Medical Association, Vol.159, No.17, (1955),

Berberich F.R. (2011): Attending to suggestion and trance in the pediatric history and physical examination: a case study.

Am J Clin Hypn. 2011 Jul;54(1):5-15.

Bielory BP, Mainardi T, Rottem M. (2013): Evolutionary immune response to conserved domains in parasites and aeroallergens.

Allergy Asthma Proc. 2013 Jan-Feb;34(1):93-102. doi: 10.2500/aap.2013.34.3616.

Blennerhassett MG, Bienenstock J. (1998): Sympathetic nerve contact causes maturation of mast cells in vitro.

J Neurobiol. 1998;35(2):173-82

Bongartz Walter (1996): Der Einfluss von Hypnose und Stress auf das Blutbild. Psychohämatologische Studien. Walter Lang,

Frankfurt am Main, 1996

Brown Walter (1998): Der Placebo-Effekt

Spektrum der Wissenschaft März 1998, Spektrum Akademischer Verlag, Berlin

Buske-Kirschbaum, A. (1995): Klassische Konditionierung von Immunfunktionen beim Menschen. Beltz, Weinheim

Buske-Kirschbaum A., Kirschbaum C., Stierle H., Jabaij L., Hellhammer D. (1994): Conditioned manipulation of natural killer (NK)

cells in humans using a discriminative learning protocol. Biol Psychol. 1994 Oct;38(2-3):143-55.

Buske-Kirschbaum A., Kirschbaum C., Stierle H., Lehnert H., Hellhammer D. (1992): Conditioned increase of natural killer cell activity

(NKCA) in humans. Psychosom Med. 1992 Mar-Apr;54(2):123-32.

Buske-Kirschbaum A., Jobst S., Psych D., Wustmans A., Kirschbaum C., Rauh W., Hellhammer D. (1997): Attenuated free cortisol

response to psychosocial stress in children with atopic dermatitis.

Psychosom Med. 1997 Jul-Aug;59(4):419-26.

Buske-Kirschbaum A., Jobst S., Hellhammer D.H. (1998): Altered reactivity of the hypothalamus-pituitary-adrenal axis in patients

with atopic dermatitis: pathologic factor or symptom?

Ann N Y Acad Sci. 1998 May 1;840:747-54. Review.

Buske-Kirschbaum A., Geiben A., Hellhammer D. (2001): Psychobiological aspects of atopic dermatitis: an overview. Psychother

Psychosom. 2001 Jan-Feb;70(1):6-16. Review.

Butani L. et al. (1997): Functional respiratory disorders

Annual Allergy-Asthma-Immunol. Aug; 79(2):91-9, 99-101

Christ C., Grospietsch G., Josten S., Rachow R., Unterberger G. (2011):

Mentales Gesundheitstraining bei Krebs

Hintergrund I Strategien I Effekte: Zuversicht, Erholung und Lebensfreude

Psymed-Verlag Bargteheide

Ciompi, L. (1997): Die emotionalen Grundlagen des Denkens – Entwurf einer fraktalen Affektlogik. Vandenhoeck und Ruprecht,

Göttingen

Costa-Pinto F.A., Basso A.S. (2012): Neural and behavioral correlates of food allergy.

Chem Immunol Allergy. 2012;98:222-39.

Dilts, R., Hallbom, T., Smith, S., (1990.): NLP Allergy Technique

From Beliefs: Pathways to Health and Well-Being,

Institute for the Advanced Studies of Health 346 S. 500 E. #200 Salt Lake City, Utah 84102-4022

Djuric V.J. et al. (1995): Immediate hypersensitivity in the Flinders rat: further evidence for a possible link between susceptibility to

allergies and depression.

Brain Behav Immun. 1995;9(3):196-206.

Ewer TC et al. (1986): Improvement in bronchial hyper-responsiveness in patients with moderate asthma after treatment with

hypnotic technique: a randomised controlled trial

Br. Med. Journal (Clin Res Ed) (Bax), Nov. 1; 293 (6555): 1129-32,

Evans D. (2004): Placebo, Mind Over Matter in Modern Medicine

Oxford Univ. Pr. 2004

Exton M. S., von Auer A.K., Buske-Kirschbaum A., Stockhorst U., Gobel U., Schedlowski M. (2000): Pavlovian conditioning of immune

function: animal investigation and the challenge of human application.

Behav Brain Res. 2000;110(1-2):129-41. Review.

Gauci M. et al. (1994): Pavlovian conitioning of nasal tryptase release in human subjekts with allergic rhinitis.

Physiology & Behavior Journal, May Vol 55(5) 823-825

Gieler U., Niemeier V., Kupfer J., Brosig B., Schill W.B. (2001): Psychosomatic dermatology in Germany: a survey of 69 dermatologic

clinics

Hautarzt 2001;52(2):104-10

Goodwin R.D., Galea S., Perzanowski M., Jacobi F. (2012): Impact of allergy treatment on the association between allergies and

mood and anxiety in a population sample.

Clin Exp Allergy. 2012 Dec;42(12):1765-71. doi: 10.1111/j.1365-2222.2012.04042.x.

Grawe, K. (2004): Neuropsychotherapie. Hogrefe, Göttingen etc.

Jutel M. et al. (1995): Bee venom immunotherapy results in decrease of IL-4 and IL-5 and increase of IFN-gamma secretion in specific

allergen-stimulated T-cell cultures

J. Immunolology 154:4187

Kaiser Rekkas, A. (2007): Die Fee, das Tier und der Freund. Hypnotherapie in der Psychosomatik. Carl-Auer, Heidelberg

Kirschbaum C., Jabaaij L., Buske-Kirschbaum A., Hennig J., Blom M., Dorst K., Bauch J., DiPauli R., Schmitz G., Ballieux R., et al.

(1992): Conditioning of drug-induced immunomodulation in human volunteers: a European collaborative study. Br J Clin Psychol.

1992 Nov;31 ( Pt 4):459-72

Klimek L. et al. (1998): Allergische Rhinitis

Schattauer Verlag, Stuttgart

Küchler, T.; Rappat, S., Kolst, K., Graul ,J., Wood-Dauphinee, S., Henne-Bruns, D., Schreiber H.-W. (1996): Zum Einfluß psychosozialer

Betreuung auf Lebensqualität und Überlebenszeit von Patienten mit gastrointestinalen Tumoren.

Forum DKG (11) 1996, Deutsche Krebsgesellschaft e. V.

Lohaus A. (1992): Kontrollüberzeugungen zu Gesundheit und Krankheit

Zeitschrift für Klinische Psychologie, Bd. 21, Nr. 1 ,1992, Hogrefe, Göttingen

Luger T.A. et al. (1998): Cutaneous immunmodulation and coordination of skin stress responses by alpha-melanocyte-stimulating

hormone

Ann. N.Y. Acad. Sci. 1998, 840; 381 -394

Luger T.A. et al. (1996): Regulation of the immune response by epidermal cytokines and neurohormones

J. Dermatolo. Sci. 1996 13: 5-10

Lund J., Lund H. M. (1994): Asthma-Management

The European Respiratory Journal, Volume 7, Supplement 18, Munksgaard, Copenhagen

Mackenzie J.N. (1896): The production of the so called "rose cold" by means of an artificial rose.

American Journal of Medical Science, 91, S. 45-57

Marsh D.G. et.al (1994): Linkage analysis of IL4 and other chromosome 5q31.1 markers and total serum immunoglobulin E

concentrations.

Science 264: 1152-6

Marshall J.S. et al. (1994,1): The role of mast cells in inflammatory reactions of the airways, skin and intestine.

Curr Opin Immunol. 1994;6(6):853-9. Review.

Marshall J.S. et al. (1994,2): Morphological and functional characteristics of peritoneal mast cells from young rats.

Cell Tissue Res. 1994;276(3):565-70.

Marshall J.S. et al. (1999): Nerve growth factor modifies the expression of inflammatory cytokines by mast cells via a prostanoid-

dependent mechanism.

J Immunol. 1999;1;162(7):4271-6

Mayer, J., Hermann, H.-D. (2010): Mentales Training. Grundlagen und Anwendungen in Sport, Rehabilitation, Arbeit und Wirtschaft

Springer; Berlin, Heidelberg, New York

Muche-Borowski, C., Kopp M., Reese I., Sitter H., Werfel, T., Schäfer T. (2009): Klinische Leitlinie: Allergieprävention Clinical Practice

Guideline: Allergy Prevention

Dtsch Arztebl Int 2009; 106(39): 625-31; DOI: 10.3238/arztebl.2009.0625

Mutius E. (2010): Farm living: effects on childhood asthma and allergy

Nat Rev Immunol. 2010 Dec;10(12):861-8.

MutiusE. (2014): Stallstaub und Rohmilch, Bild der Wissenschaft, 1.2014 S.106

Nasemann T., Sauerbrey W. (1987): Lehrbuch der Hautkrankheiten und venerischen Infektionen für Studierende und Ärzte

Springer ISBN: 978-3-540-17729-6

Ponsonby, AL.; Kemp, A.; Dwyer, T.; Carmichael, A.; Couper, D.; Cochrane, J. (2002): Feather bedding and house dust mite

sensitization and airway disease in childhood. J Clin Epidemiol 2002; 55(6): 556-562.

Rosenkranz M.A., Busse W.W., Sheridan J.F., Crisafi G.M., Davidson R.J. (2012): Are there neurophenotypes for asthma? Functional

brain imaging of the interaction between emotion and inflammation in asthma.

PLOS One. 2012;7(8):e40921.

Roy-Byrne P.P. et al. (2008): Anxiety disorders and comorbid medical illness.

Gen Hosp Psychiatry. 2008 May-Jun;30(3):208-25. .

Russel M. et al. (1984): Learned histamine release.

Science 225, S.733-734

Sanico A.M., et al. (2000): Nerve growth factor expression and release in allergic inflammatory disease of the upper airways.

Am J Respir Crit Care Med. 2000;161(5):1631-5.

Sanico A.M. et al. (1999): Neural hyperresponsiveness and nerve growth factor in allergic rhinitis.

Int Arch Allergy Immunol. 1999;118(2-4):154-8.

Schäfer T. et al.(2005): Worm infestation and the negative association with eczema (atopic / nonatopic) and allergic sensitization.

Allergy 60:1014-1020, 2005

Schedlowski M., Tewes U. (Hrsg.) (1996): Psychoneuroimmunologie

Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, Berlin, Oxford

Schmid G. B. (2010): Selbstheilung durch Vorstellungskraft. Springer, Wien

Schmid G. B. (2010): Tod durch Vorstellungskraft. Springer, Wien

Schmid-Ott G. et al. (2001): Different expression of cytokine and membrane molecules by circulating lymphocytes on acute mental

stress in patients with atopic dermatitis in comparison with healthy controls.

J Allergy Clin Immunol. 2001;108(3):455-62.

Schmid-Ott G et al. (2001): Levels of circulating CD8(+) T lymphocytes, natural killer cells, and eosinophils increase upon acute

psychosocial stress in patients with atopic dermatitis.

J Allergy Clin Immunol. 2001;107(1):171-7.

Schmid-Ott G. et al. (1998): Stress-induced endocrine and immunological changes in psoriasis patients and healthy controls. A

preliminary study.

Psychother. Psychosom. 1998;67(1):37-42.

Schmidt-Traub S., Bamler K.-J. (1992): Psychoimmunologischer Zusammenhang zwischen Allergien, Panik und Agoraphobie

Zeitschrift für Klinische Psychologie 40. Jahrgang, Heft 4, S. 325-341, Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn

Schmidt-Traub S. (1997): The psychoimmunological association of panic disorder and allergic reaction. Br J Clin Psychol. 1997

Feb;36 ( Pt 1):51-62.

Schmidt-Traub S.(1995): The psychoimmunological network og panic disorders, agoraphobia and allergic reactions

Ther. Umsch. 1995 Feb;52(2):123-8. German.

Schmidt-Traub S. (1992): Psychoimmunologic correlation between allergies, panic and agoraphobia

Z Klin Psychol Psychopathol Psychother. 1992;40(4):325-45. Review. German.

Schmidt-Traub S. (1991): Anxiety and immunologic disorder: phobia, generalized anxiety syndrome and panic attacks from the

psychoimmunologic viewpoint with the intention of generating hypotheses

Z Psychol Z Angew Psychol. 1991;199(1):19-34

Angst und immunologische Störung: Phobie, generalisiertes Angstsyndrom und Panikattacken psycho-immunologisch betrachtet in

hypothesengenerierender Absicht

Zeitschrift für Psychologie 199 (1991) 1, Johann Ambrosius Barth, Leipzig, Heidelberg

Schneider G., Gieler U. (2001): Psychosomatic dermatology - state of the art

Z Psychosom Med Psychother. 2001;47(4):307-31. Review.

Shirakawa et al. (1994): Association between atopy and variants of the beta subunit of the high-affinity immunoglobulin E receptor.

Nat Genet. 1994 Jun;7(2):125-9.

Soderlund A. (1997): Allergen induced cytokine profiles in type I allergic individuals before and after immunotherapy

Immunol. Lett. 57:177

Stewart A. J., Devlin P. M. (2006): The history of the smallpox vaccine.

In: J Infect 52, 2006, S. 329–334

Unterberger, G., & Witt K. (1998): Abschlussbericht zur Evaluation des Hildesheimer Gesundheitstrainings (HGT) bei Rhinitis und

allergischem Asthma.

www.hildesheimer-gesundheitstraining.de

Unterberger G. (2005): Die emotionale Konstruktion der Wirklichkeit und die Konsequenzen für die NLPt.

In: Bader, Haberzettl, Weerth, Gimmler, Witt (Hrsg.): Emotion und Beziehung

Psymed, Hamburg oder: www.hildesheimer-gesundheitstraining.de

Unterberger G. (2009): Macht der Rituale

Kommunikation und Seminar 5/2009, Junfermann oder: www.hildesheimer-gesundheitstraining.de

Unterberger G. (2009): Resilient und stressresistent - Effekte der Gesundheitssupervision

www.hildesheimer-gesundheitstraining.de

Unterberger G. (2013): Wege zur Gesundheitsorientierung und mentalen Heilungsförderung

in: T. D. Petzold, O. Bahrs (Hrsg.): Chronisch krank und doch gesund - salutogenetische Perspektiven, S. 95 - 110

Verlag Gesunde Entwicklung, Bad Gandersheim

Unterberger G. (2011): Gedanken, Gefühle und Gesundheit

in: Der Mensch – Zeitschrift für Salutogenese und anthropologische Medizin

Heft 42/43 1+2 2011 „Emotionen… Woher? Wohin?“ S. 7 - 16

Van d. Bergh et al. (1997): Learning to have psychosomatic complaints: conditioning of respiratory behavior and somatic complaints

in psychosomatic patients

Psychosom. Med, Jan-Feb, 59; 1, 13-23

Van Lieshout R. J., Macqueen G. M. (2012): Relations between asthma and psychological distress: an old idea revisited.

Chem Immunol Allergy. 2012;98:1-13.

Vieluf I, K. (1996): IgE-vermittelte Soforttypreaktionen durch Phytoallergene unter spezieller Berücksichtigung der in Mitteleuropa

klinisch besonders relevanten Pflanzenallergene Dissertationsexemplar der Uni-Hamburg, Hamburg

Weizman R., Laor N., Wiener Z., Wolmer L., Bessler H. (1999): Cytokine production in panic disorder patients.

Clin Neuropharmacol. 1999;22(2):107-9.

Witt Claudia et al. (2006): Wirksamkeit, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit der Akupunktur - Ein Modellvorhaben mit der Techniker

Krankenkasse.

Dtsch Arztebl 2006; 103(4): A-196 / B-169 / C-167

http://www.innovations-report.de/html/berichte/studien/bericht-25038.html, Lancet, Bd. 366, S. 136).

Witt K. (2003): Psychological Treatment Can Modulate the Skin Reaction to Histamine in Pollen Allergic Humans, Dermatology +

Psychosomatics 2003;4:33-37

Witt, K. (1999): Effekte Mentaler Allergiebehandlung. Evaluation des Hildesheimer Gesundheitstrainings zur mentalen Beeinflussung

der allergischen Immunantwort auf Birkenpollen. Hamburg: Lit.

Wyman M. (1872/2001): Autumnal Catarrh

Cambridge, MA: Hurd and Houghton; 1872;Annals of Allergy, Asthma & Immunology

Volume 87, Issue 1, Supplement , Pages 3-4 , July 2001

Young, S.H., Litz, S. A. (1986): Hypnoses in the treatment of Allergic Disorders Psychobiological Aspects of Allergic Disorders, S. 334-

352, New York

Zachariae R. et al. (1997): Effects of relaxation on the delayed-type hypersensivity (DTH) reaction to diphenlycyclopropenone

Munskgaard 1997:52:(7) 760-4. Kopenhagen

Zachariae R., Jorgensen M.M., Egekvist H., Bjerring P. (2001): Skin reactions to histamine of healthy subjects after hypnotically

induced emotions of sadness, anger and happiness.

Allergy 2001;56(8):734-40.

Zänker Kurt (1991): Kommunikationsnetzwerke im Körper

Psychoneuroimmunologie - Aspekte einer neuen Wissenschaftsdisziplin

Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg

www.hildesheimer-gesundheitstraining.de

Literatur

Viele Texte auf dieser Homepage sind Auszüge aus dem folgenden Buch:

G. Unterberger, I. Wilcke, K. Witt (2014):

Allergien mental behandeln

Damit Geist und Körper wieder angemessen reagieren können

Modelle und Strategien angewandter Psychoneuroimmunologie

Psymed-Verlag, Bargteheide

Allergie – die klassische Sicht

Eine Begriffsbestimmung

Allergien sind unangemessene Immunreaktionen, ausgelöst durch eine Immunantwort gegen harmlose kör-

perfremde Stoffe.

Diese körperfremden aber harmlosen Stoffe, auf die das Immunsystem des Körpers unangemessen reagiert,

werden allgemein als Antigene und bei allergischen Reaktionen eben als Allergene bezeichnet.

Mehr: Eine Begriffsbestimmung und die klassische Sicht einer Typ-1-Allergie